繊維の種類・織物・ニット生地の特徴・用語の繊維サーチ

SENI-SEARCH.JP

■編物の歴史:

古代、魚をとる網やカゴやむしろなどに原型があり、英語でメリヤスをHOSIERY(ホーズ)という。ホーズは「靴下」の意味であり、編物の歴史は靴下から始まったということが分かる。1589年イギリスのウイリアム・リーが靴下機を発明したのが今日の編物(ニット)の発端となった。メリヤス編機が日本に入ってきて、靴下が作られるようになったのは明治になってからである。そして、メリヤスがニットといわれ、織物と肩を並べるまでに発展し、衣料分野で大きな割合を占めるようになったのは戦後になってからのことである。 ニットの知識 >>>

■編物の種類:

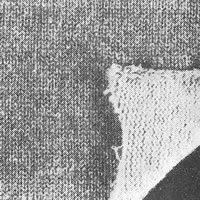

緯編生地 ![]() 平編変形組織

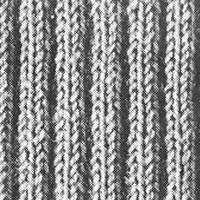

平編変形組織 ![]() リブ編変形組織

リブ編変形組織 ![]() 両面編変形組織

両面編変形組織 ![]() パール編変形組織

パール編変形組織

経編生地 ![]() トリコット

トリコット ![]() ラッセル (別ページです)

ラッセル (別ページです)

ニットは歴史が浅く、織物ほど明確な名称化がされていない為、一般的には、編組織の名称がそのままニット生地の名称になっている場合が多い。

- 鹿の子(かのこ)

- 平編の変化組織のよる編地。編地の表面に隆起や透かし目を作ることが出来る。この方法により、鹿の子のような網目柄を表したもの。平編にタック編みを併用するが、その併用によって、並鹿の子、浮き鹿の子、表鹿の子、総鹿の子、縦縞鹿の子の種類が出来る。

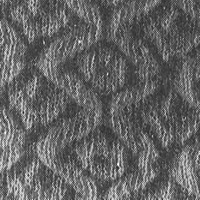

- 亀甲柄

- タック点を配列した組織にすると、普通の平編の部分のループが、タックループに引き寄せられて透かし目の効果と、隆起効果が得られる。この写真の場合は太い飾り糸を使ったもので、ショールや婦人服に使われる。

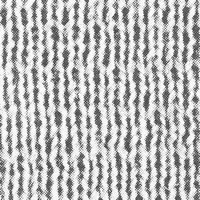

- 煉瓦柄(れんが)

- Ⅱ種の糸を使い、タック点の配列の仕方で、写真のような、煉瓦を積み重ねたような柄になる。用途:婦人用セーターなど

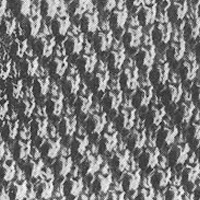

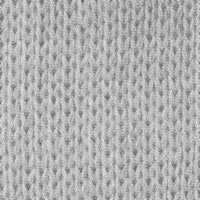

- 梨地編 (crepe knitting)

- アムンゼンともいう。梨の表面のようなざらざらとした感じの編地。ジャカード装置などを使い、タック点を不規則に配列した組織。たて筋や規則的なタック点を避ける為、1完全組織の大きい編組織となる。用途:ポロシャツ、スポーツウェア

- レイドインホップサック

- シングル・ジャージーの代表的な組織。地糸と柄糸があり、地糸は裏側でループを作って編まれ、柄糸はループを作らずに地糸のシンカーループに保持されるだけで、表面に現れる。目付けが重く、秋冬向けの外衣に使われる。

- スモールパターン

- 平織にウェルトを併用すると、ウェルトした糸はループを作らず、表面で浮く。この浮き糸を途中でタックによって接合すると、雨季の少ないジャカード柄を編むことが出る。ウェルトは編芯を編みたてる位置から外した状態をいい、この部分の糸はループを作らない糸になる。用途:外衣や室内装飾用の生地

- レース編(lace knitting)

- 透孔編ともいう。網目のニードルループやシンカーループを隣の針に移す編み方を目移し編という。用途:女性用下着、ポロシャツ、セーター

- アイレット編 (eyelet knitting)

- ペレリン編とも呼ぶ。ペレリンジャックという目移し針を使って、シンカーループを次のコースの針に掛けて編成を行う。小孔状の綺麗な透かし目の編地。フライス生地の裏目に互い違いに穴の開いた状態。用途:婦人用下着、ナイトウェア、男性用ポロシャツ

- 添え糸編 (plating stitch)

- 地編糸に別糸を添えて編んだもの。靴下などの場合にも、足の裏部分や爪先、かかとの部分の補強の為、又は糸を添えて刺繍のような使い方をすることもあるが、生地の場合には生地全体に、しかも裏側添え糸が出るように編んだもの。

- パイル編 (pile knitting)

- 地糸とパイル糸を使って、シンカーループの高さを変えたり、めくら針を使ってシンカーループを長くしたりして編む。パイルをループのままにしておくものと、カットするものとがある。別名ループ編みともいう。

- 針抜きゴム編

- 通常のゴム編は、編み機の前後の針床の針に1本ずつ糸が交互にかけられ、表目、裏目を交互に編みだすもので、これを総ゴム編、または1×1ゴム編といっている。これに対して、この編み針のうちから適宜規則的に針を抜いて編む編み方がある。横によく伸びる。

- ゴム亀甲編

- ゴム編にタック編とウェルト編を併用した編地で、表に亀甲状の模様を表す。厚みのある下着とか、外衣に使われる。

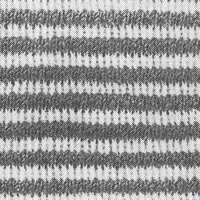

- リップル(ripple)

- リップルは「さざ波」の意味で、①平滑な普通の織物に、部分的に苛性ソーダで処理をして収縮させ、しぼのあるところとない所を表した織物。したがってサッカーのように縞状のしぼだけでなく、自由な模様にしぼを出すことが出来る。②横縞状の隆起を出すニットの組織のことで、別名テレビ柄ともいう。

- ブリスター (blister)

- リリーフ、クロッチともいい、ジャカード装置を使って、編地全体に細かい隆起を作る生地。ゴム編のウェルトの応用の仕方により、このような隆起が出来るが、4つの給糸口で編まれるものをシングルブリスター、6つのものをダブルブリスター。後者の方が隆起が大きい。

- ミラノ・リブ (milano rib)

- 1完全3コースで、ゴム編、袋網を繰り返す編地。もっとも基本的なゴム編型ダブル・ニットで、伸縮性が少ない為、シャツ、ドレス、スーツなどに広く使われる。

- 片袋編

- 1完全2コースでゴム編と平編を繰り返す編地で、ハーフミラノともいわれる。ミラノリブよりややよこ方向に伸びやすい。ミラノリブのように表と裏の両面によこ縞が表れず、どちらか一面だけ表れる。比較的目の粗い編み機で編まれる。用途:幼児や子供の外衣

- ダブル・ピケ (double pique)

- ゴム編の変化組織による三毛をダブルピケ、両面編にタック編を応用したものシングルピケといっている。いずれも織物ピケと外観が良く似ているのでこの名がある。たて方向に盛り上がった「すじ」の走っている編み地である。

- 目移し柄のゴム編

- 目移しを行うことでいろいろの柄を出せることは平編でもゴム編でも同様である。写真は目移しによって透し目を作ったもので、セーター、ポロシャツ、婦人用下着に使われる。

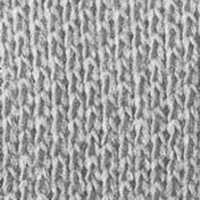

- 縄編 (cable Knitting)

- 目移しを応用したゴム編の一種。縄のような模様をたて縞状に表した編み方、又はその編地。アラン・セーター、チルデン・セーターに代表される編地。

- 添え糸ゴム編

- 針抜きの数を多くしたゴム編に添え糸を応用すると、写真のように2色の糸がたて縞となって表れる。

- 4段両面編

(両面編:interlock knitting) - 3段、4段バット(べら針の針尻のこと)とカムを使って編成する組織で、編地は3段よりも4段の方が重厚となり、圧縮弾性も大きくなる。また1完全のウェルト数(編目数)が多い為、織物に似た感じの編地。

- シングル・ピケ (single pique)

- 両面鹿の子編ともいわれる。両面編にタックを応用した組織で、編地の表面は平滑であるが、タック編目が鹿の子状になって表れる。用途:ポロシャツ、外衣

- 斜文編

- 3段両面編機は3種類の針とカムをもっているので、針の配列を変えたり、タックを応用することによって、各種の変った編み方が出来る。斜文編は綾織物のような綾線の表れるのが特徴。織物と異なり綾線の表れるのは表だけで裏面には表れない。

- 3段両面ヘリンボーン

- これも織物ホヘリンボーン(杉綾)と同じ柄を表したもの。斜文編と同じく柄糸と地糸があり、柄糸を杉綾状にニットさせて、ダイヤルでタックさせると、写真のような杉綾が得られる。これも杉綾模様は表だけである。

- ポンチローマ

- 1完全4コースで両面編と袋編を繰り返す組織。編地は両面編の緻密性質と、ミラノリブの弾力性を持ち合わせる。両面型ダブル・ニットの最も基本的な編地として男子や子供用の外衣に使われる。モックミラノリブともいわれ、「モック」は真似たということから付いた。

- 両面編にタックを取り入れた透かし目柄

- 針抜きを行い、2×2ゴム編と同じ針列でタックを応用した両面編の変化組織による透かし目柄である。1完全4コースで、初めの2コースでタックし、次の2コースで完全な両面編を行ったものである。

プレード(Plaid)ともいい、日本では格子柄といっているものである。厳密にいえば、プレードはチェックより大きい格子柄で、色数の多いもの(3色以上)をいうが、一般的にはチェックに含まれている。チェックは古くから石畳の模様や、建築物などの染織以外の装飾にも使用されており、各民族の伝統的なモチーフとして愛好され、また独特な柄が生み出されてきた。

- バスケット編

- パール編の厚みとたて方向の伸びの良さ、平編の平滑な表面、および横方向の伸びの良さを組み合わせた組織で、安定性がよく変化に富んだ特徴のある編地を作ることが出来る。

- パール編の梨地

- 平編の梨地はタックとニットを組み合わせて作るのが、パール編の梨地は表目の組織点と裏目の組織点を不規則に組み合あせて編んだもの。普通ジャカード装置を使って編まれるが、表目と裏目の組み合わせを不規則にする為、1完全組織は大きくなる。

- リンクス・ミス・ダイヤ柄

- リンクス・アンド・リンクス編機で作られる応用柄で、無地ダイヤの集合柄である。もともとリンクスの場合には、表目と裏目を用い、表目が凸凹となり裏目が凹となって表れる立体柄が主体となっている。用途:セーター、ジャケットなど。

- ケーブル・アンド・パール編

- リンクス・アンド・リンクス編機で作られる応用的な柄の一つ。パール編の部分にケーブル編(縄目)を併用したもの。パール編部分は、コース方向に表目と裏目の交互使用により表現する。リンクス式ケーブル編の表現は、振り装置を利用した両頭針の入れ替えによる。

■編物の種類:

緯編生地 ![]() 平編変形組織

平編変形組織 ![]() リブ編変形組織

リブ編変形組織 ![]() 両面編変形組織

両面編変形組織 ![]() パール編変形組織

パール編変形組織

経編生地 ![]() トリコット(別ページ)

トリコット(別ページ) ![]() ラッセル(別ページ)

ラッセル(別ページ)

テキスタイル・織物名称説明はこちら![]()

生地の柄の種類(ストライプ・チェックなど)の説明はこちら![]()

繊維業界関連用語集(日本語・英語・意味)はこちら![]()

日本の織物産地マップはこちら![]()

灘 五郎(1967).新しいニットの知識, 長江書房